Dieses Adelsgeschlecht bestimmte über 600 Jahre lang maßgeblich die Geschicke unserer näheren Umgebung.

Der Stammsitz war das Dorf Weida bei Mühlhausen/Thür. (heute wüst). Die alten Sachsen-Könige holten Ministeriale aus ihrem ursprünglichen Machtbereich.

1115 Ein Ruzze von Plauen kämpft an der Seite seines Markgrafen am Welfesholz bei Hettstedt. Die sprachliche Verwandtschaft zu „Ruceschesece“ (Rauschengesees, 1120 genannt) liegt nahe.

1122 Der Ministeriale Erkenbert von Weida tritt als Zeuge im Zusammenhang mit der „Gau-Kirche“ Plauen auf. Er ist Lehensmann der Grafen von Everstein zu Plauen.

1139 Heinrich von Weida (das heutige gemeint) verkauft in seiner alten Heimat Land und eine Mühle für damals 5 Mark an das Kloster Volkenroda.

1143 Mit Heinrich dem I. von Weida setzt sich der Leitname „Heinrich“ durch. Er soll Vogt in einem „Rutzenland“ gewesen sein; Lage unklar, aber vermutlich im Oberland.

Um 1160 vergibt Kaiser Friedrich Barbarossa das Land beiderseits der Weißen Elster an die Vögte von Weida als Reichslehen. Von 1163 –1193 errichten diese die Osterburg in Weida als Stammburg. Bereits 1209 erhält Weida das Stadtrecht.

Um 1200 herrschen die Vögte über Gera, Ronneburg, Weida, Greiz und Plauen bis Asch. Sie haben neben der Grundherrschaft noch die „Regalien“ = Heerbann, Blutbann, Zoll, Steuern, Münze, Bergrecht, Fischerei und die „Hohe Jagd“.

1241-1249 ist ein Heinrich von Weida zeitweilig Landmeister des Deutschen Ordens in Ostpreußen.

1240/44 Teilung der Vogt-Linien in Gera, Weida, Plauen.

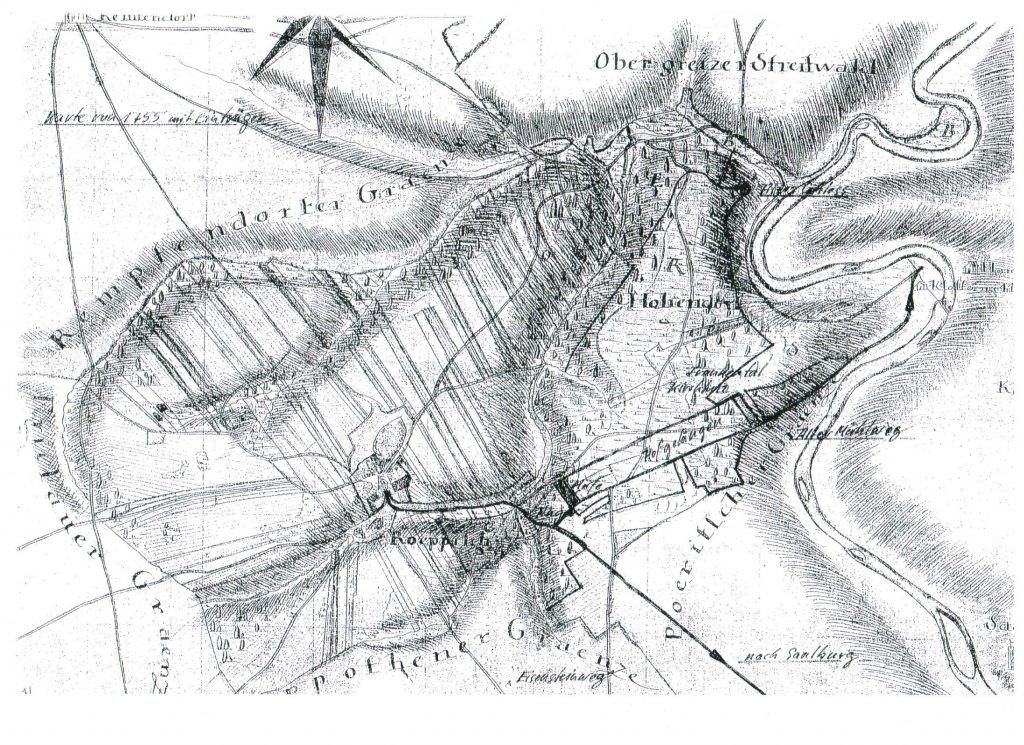

Schon 1266 taucht bei den Vögten von Plauen der Titel Heinrich Reuß (in verschiedenen Schreibweisen) auf und 1306 nimmt bei einer Teilung der Linie Plauen/Greiz einer offiziell den Titel Reuß an. In der Zeit von 1246-1320 gewinnen die Vögte von Gera, wie oben in groben Zügen dargestellt, das Oberland mit den Gebieten um Lobenstein, Saalburg und Schleiz dazu. Im Jahre 1325 erfolgt die bekannte Stiftung an das Nonnenkloster bei Saalburg u.a. – rund 40 Zinsbauern aus einem Dutzend Dörfer der Umgebung. Darunter werden 4 ½ Mansen aus dem Dorf „Reuz“ (Recz) = Röppisch aufgeführt.

Rechtlich wird 1328 der Makel getilgt, nachdem die Reußen eigentlich noch Lehensleute der Grafen von Everstein waren.

Am 24. Juni 1329 erlässt Kaiser Ludwig IV. die „Vogtländische goldene Bulle“.

Die Vögte von Plauen, Weida und Gera werden in ihren Rechten, Lehen und Regalien bestätigt. Ihr Titel lautet jetzt „Reichsvogt“.

Ab dem Jahre 1343 kommt der Begriff „Vogtland“ auf.

Von 1354-59 gibt es einen erneuten Vogtländischen Krieg. Die Reußen störten die Handelsroute von Erfurt nach Prag und unterliegen gegen den Kaiser, die Stadt Erfurt und die Wettiner. Sie verlieren Triptis, Auma und Ziegenrück an die Wettiner.

Die Wettiner führen 1423 die Bezeichnung „Sachsen“ für ihr Land ein.

Zwischen 1531 und 1572 sterben alle Linien der Reußen außer Reuß –Plauen mit Sitz Greiz aus.

Im Jahre 1533 wird die Reformation im Reußenland unter Führung der Wettiner eingeführt. Die Nachfolgende Sequestration des Klosters bei Saalburg dauert bis 1564.

Schon jetzt erfolgt die Trennung von Saalburg (u.a. mit Pöritzsch) und Burgk (mit Röppisch und Zoppoten).

Im Jahre 1547 schlägt der Kaiser die Truppen der Reformation bei Mühlberg an der Elbe vernichtend. Die Reußen verlieren vorerst alles außer der kleinen Besitzung Kranichfeld (bei Erfurt).

1560 verzichten die Reußen und die Burggrafen von Meißen auf ihren Anteil an Nordhalben. 1564 haben die Reußen = Reuß-Plauen Sitz Greiz ihren Besitz im wesentlichen wieder. Es kommt zu einer Teilung:

Jüngere Linie (827 km²) Gera, Schleiz, Ebersdorf, Lobenstein und Saalburg (1572)

Mittlere Linie Obergreiz starb aber 1616 aus

Ältere Linie (316 km²) Greiz und Burgk (u. a. Röppisch)

In diesem Zusammenhang ging die Masse des Klosterbesitzes an die Reußen in Gera über.

1596 wird die Landesteilung zw. Reuß Ä.L. und J.L. in weiteren Details fortgesetzt. Das betrifft auch Untertanen zu Röppisch und vor allem Flächen im zugehörigen Flurteil Hohndorf.

Die Verwaltung für Reuß Ä.L. im Oberland sitzt in Burgk. Ein dortiger „Amtsschösser“ (Schatzmeister) regelt Lehen, Käufe, Verkäufe u.a.m. bis zum letzten Untertan. Für Friesau, Röppisch, Rauschengesees und Zoppoten hat dieser eine Nebenstelle in Zoppoten eingerichtet; dort wird das sogenannte „Rote Buch“ geführt. Die Nebenstelle Crispendorf führt das „Grüne Buch“.

1598 kauft Reuß Ä.L. für 4521 Gulden „…Saalewiesen bei der Klostermühle unterhalb der Kospera mit allen Rechten sowie die Dörfer Remptendorf und Röppisch und die Plothener Teiche…“.

1612 verkauft Heinrich „Posthumus“ von Gera das Rittergut Unter-Zoppoten für 12500 Gulden an Heinrich den II. von Burgk u.a. mit den Fronbauern zu Röppisch, die früher zum Rittergut Pöritzsch (jetzt Reuß J.L.) gehörten. Dieser Posthumus von Gera war ein angesehener Mann im Reich und brachte später mit Geschick und Verstand die Reußischen Lande glimpflich durch den 30jährigen Krieg. Obwohl er 1635 mitten im Krieg verstarb, wirkten seine Gesetze und seine Politik weiter zum Nutzen des Gemeinwesens. Ein Vergleich der „Herdstetten“ der Herrschaft Schleiz vor und nach dem Krieg ergab nur einen Rückgang um 123 oder knapp 7%; in anderen deutschen Gebieten lagen die Menschenverluste häufig über 50%.

Selbst der kleine Ort Röppisch konnte schon 1651 eine neue Kirchenglocke anschaffen.

Im Jahre 1616 ist die Landesteilung im Reuß Ä.L. und J.L. im Prinzip abgeschlossen und hält bis 1919 – Bildung der Weimarer Republik.

Die Dörfer Friesau, Rauschengesees, Remptendorf, Röppisch und Zoppoten, also diesseits der Saale sind dem Amt Burgk zugehörig. Das Nebeneinander von Flächen beider Linien auf dem Hohndorf bleibt bestehen und ist bis heute nachvollziehbar.

Kleinere Korrekturen erfolgen: 1711 werden die „Klostergefelle“ je zur Hälfte Ebersdorf und Lobenstein zuerkannt und 1744 erfolgt ein Receß (Vergleich) betreffs einzelner Untertanen in Röppisch.

1866 stand Reuß Ä.L. auf der Seite Österreichs und musste dafür 200 000 Taler als Strafe an das siegreiche Preußen zahlen.

Reuß Ä.L. war ein selbstständiger Bundesstaat (316 km²) im Deutschen Reich bis zu dessen Ende 1919. Danach ging dieser Bundesstaat schrittweise im Kreis Schleiz, Land Thüringen, auf.